La biopiraterie : un aperçu

----

Des solutions pour lutter contre la biopiraterie

Accès rapide :

- Les moyens de lutte contre la biopiraterie

- Les conséquences des directives prises pour lutter contre la biopiraterie

- Une réorganisation de la recherche sur la biodiversité pour lutter contre la biopiraterie

1. Les moyens de lutte contre la biopiraterie

La lutte contre la biopiraterie prend différentes formes allant ainsi d’actions juridiques à des actions plus isolées comme celles des associations dénonçant les groupes célèbres de biopiraterie.

1.1 Traités internationaux, lois et accords

Traités internationaux

Parmi les actions internationales pour la conservation de la biodiversité on peut citer la plus célèbre qui est la convention sur la diversité biologique (CDB). Cette convention a été signée lors du sommet de la terre à Rio de Janeiro en 1992. Elle avait trois buts essentiels :

- préserver la diversité biologique

- une utilisation durable de ses élémentsbiologique

- un partage juste et équitable de ses ressources génétiquesbiologique

C’est l’un des documents-clé en matière de développement durable (figure 18). Ce n’est qu’en décembre 1993 qu’elle entra en vigueur après avoir été signée par 168 pays. Le texte met principalement en avant le principe de précaution. Ce qui est important avec cette convention, c’est qu’elle établit un cadre international pour la protection de la biodiversité. Elle a pour but d’allier protection de la nature et développement économique en considérant leur interaction d’une manière durable. L’état conserve la souveraineté sur toute la diversité génétique mais doit prendre aussi en compte les populations autochtones qui utilisent ces ressources.

Figure 18 : La Convention sur la Diversité Biologique

En matière de lutte contre la biopiraterie c’est le dernier point qui prévaut : “partage juste et équitable de ses ressources génétiques”. On comprend alors que le partage doit se faire dans les deux sens, il faut être attentif aux populations locales qui permettent d’utiliser une ressource naturelle dont ils sont les garants. Ceci oblige les grands groupes venant des pays qui ont signé la convention à respecter ces règles pour ne pas être en désaccord avec leur état qui pourrait invalider leur “découverte”.

Plusieurs autres conférences sur la biodiversité ont eu lieu par la suite, ainsi en 2008 à Bonn en Allemagne a eu lieu la 9ème conférence sur la biodiversité (figure 18). à chaque fois il y a une réadaptation de certains points après un bilan de ce qui se passe entre deux conférences.

Lois

Dans la plupart des pays occidentaux, il existait déjà des ébauches de lois de protection de la biodiversité avant la mise en place de la convention sur la diversité biologique. L’un des points positifs a été pour les pays en voie de développement de réaliser qu’ils possédaient une ressource génétique très importante qu’ils pouvaient mettre en valeur (économiquement) et qu’il était donc utile de préserver. La mise en place de plans d’action pour la biodiversité (Biodiversity Action Plan : B.A.P.) a permis d’appliquer rapidement les directives de la convention sur la biodiversité. Ces plans ont pour but d’inventorier les ressources biologiques, de spécifier les écosystèmes et de créer des moyens pour leur préservation.

Il est alors troublant de voir que les enjeux des lois sont différents selon le niveau de développement du pays. Ainsi on s’aperçoit assez vite que dans les pays développés la majeure partie des lois porte sur les modalités économiques de partage des profits et sur l’utilisation équitable des ressources génétiques issues des pays en voie de développement où les lois se focalisent plus sur la façon de protéger la biodiversité et de limiter le pillage de leurs ressources. Il n’est alors pas rare que l’on entende parler de néocolonialisme pour ces nouveaux échanges où les pays en voie de développement apparaissent comme des pays sources et les pays développés comme les bénéficiaires ultimes.

Accords

Des accords sont souvent passés entre les partenaires, mais parfois à différentes échelles. Il y a tout d’abord des accords bilatéraux passés entre états aux relations privilégiées. Dans d’autres cas, à plus petite échelle, des accords sont directement passés entre les peuples indigènes et les grandes firmes. Ceux-ci ont souvent de graves répercussions sur la vie du groupe, ainsi en Afrique une tribu très pauvre vivant sur un mode nomade est passée du jour au lendemain à une tribu pleinement entrée dans la vie de marché gagnant de grandes sommes d’argent et oubliant totalement son ancien mode de vie et ses traditions.

1.2 Deux exemples de protection de la biodiversité

Le Laos

Le Laos possède une grande biodiversité qui n’a pas été très affectée par l’homme pour le moment. En effet, la densité de ce pays de 19,4 habitants/km2 est très inférieure à la moyenne des pays voisins. On estime donc que seules 7 % des terres sont soumises à une agriculture permanente. De plus le pays est à cheval sur trois zones biologiques, les zones himalayenne, indo-malaise et chinoise, offrant une variété exceptionelle de niches écologiques.

Le Laos doit cependant faire face à de nouvelles menaces : l’arrivée de riz OGM, la déforestation et bien entendu la biopiraterie. C’est pourquoi, suite à la Convention sur la diversité biologique, le pays a souhaité légiférer sur le contrˆole de l’accès à sa biodiversité. La CDB prévoit en effet un accès direct des étrangers aux ressources génétiques du pays en échange de quoi les pays ont le droit de voter des lois pour protéger leurs intérêts et garantir une répartition équitable des profits issus de l’exploitation des ressources génétiques.

Le Laos a donc fait appel a un groupe international de spécialistes pour préparer une telle loi. Le pays a en particulier fait appel au Centre de recherches pour le développement international (CRDI/IDRC) et à la Fondation MacArthur de Chicago. La préparation de cette loi est un problème complexe : on ne connait pas la nature exacte des ressources dont dispose le pays et il y a un cruel manque de personnes compétentes pour cataloguer ces richesses.

Ce travail a abouti au vote de 3 lois par l’Assemblée Nationale du Laos le 26 décembre 2007. Ces lois concernent la faune sauvage et aquatique, la propriété intellectuelle et la prévention contre les incendies. La loi modèle de l’Union Africaine

Suite aux recommendations de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et de la CDB, les pays membres de l’Union Africaine (OUA) ont souhaité revoir leur législation concernant la protection de la diversité biologique. En effet, une grande partie des ressources génétiques se trouvent au Sud alors que la technologie permettant de les exploiter, et donc les brevets qui en découlent, est située dans sa quasi-totalité au Nord. C’est pour tenter de rééquilibrer les termes de l’échange que l’OUA a rédigé une loi modèle pour tous ses membres en 2000. Cette loi a été intitulée “Projet de cadre sur la bioprospection et la commercialisation efficace de la connaissance traditionnelle”

Cette loi modèle stipule en particulier que “les brevets sur toute forme de vie et sur les procédés biologiques ne sont pas reconnus”. l’OUA souhaite que tout accès aux ressources génétiques d’un pays nécessite un accord écrit préalable aboutissant à un ”permis” une fois que les communautés locales ont donné leur accord. Enfin, l’exploitant doit reverser des royalties à un fonds chargé de financer des projets élaborés par les communautés locales dans un but de “développement, de conservation et d’utilisation durable des ressources génétiques agricoles”.

Cependant l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), qui regroupe un certain nombre d’états africains, a décidé de se limiter aux recommandations de l’OMC qui visent essentiellement à protéger les intérêts des multinationales. l’OAPI est accusée d’avoir bradé les intérêts de l’Afrique et, en prenant cette décision, a fragilisé la position originale de l’Afrique consistant à établir un équilibre entre les droits des chercheurs et des multinationales et ceux des agriculteurs et des communautés locales. A l’heure actuelle la plupart des pays africains ne disposent que de législations embryonnaires dans ce domaine.

1.3 L’organisation de la lutte par les associations

On peut parler ici d’abord de l’organisation des personnes touchées par la biopiraterie en associations ou en groupes pour lutter plus efficacement contre le vol. On peut citer l’exemple des 500 000 fermiers indiens qui ont manifesté en 1993 pour protéger leur droit à produire, reproduire et modifier leurs semences. Toujours en Inde, il existe un vaste programme qui a pour but de mettre par écrit l’ensemble des techniques médicales issues de leur médecine traditionnelle : l’ayurvéda. D’autres associations quant à elles ont pour but de démontrer que des brevets sont liés à des pratiques de biopiraterie. On a même des sites qui font du“black listing”de biopirates parfois sur un ton assez ironique comme les “captain hook awards” qui décernent un prix au meilleur biopirate de l’année (figure 19).

Figure 19 : Les “captain hook awards” - http://www.captainhookawards.org/

1.4 biopiraterie.de : le site de la Campagne BUKO contre la biopiraterie

Les objectifs de la campagne Le but de cette initiative allemande, est selon les propres membres, de présenter les composantes politiques, sociales et économiques de la biodiversité et de mettre à jour les intérêts associés. Très critique, la campagne souhaite à la fois organiser la résistance contre la biopiraterie, et réfléchir à des alternatives qu’elle se propose ensuite de soutenir.

Les acteurs de la campagne Ses membres sont aussi bien des personnes souvent mises en contact avec ces problèmes dans leur vie professionnelle, que des bonnes volontés plus candides. C’est la discussion qui permet de faire émerger des positions communes.

Les modes de sensibilisation La campagne BUKO s’appuie sur son site internet régulièrement mis à jour, sa newsletter, des prospectus, des supports pédagogiques pour les enfants et les jeunes, etc. Une initiative au sein d’un réseau La campagne s’intègre au réseau international des initiatives de lutte contre la biopiraterie. Si elle n’a pas encore été à l’origine d’action, elle pourrait un jour le faire, alors qu’à présent elle se contente d’une action de soutien.

Le financement de l’association La campagne est soutenue par diverses fondations, dont certaines à caractère religieux (par exemple, l’Evangelischer Entwicklungsdienst).

2. Les conséquences des directives prises pour lutter contre la biopiraterie

Cela va de l’annulation des brevets jusque, dans certains rares cas, à la prison.

2.1 L’annulation des brevets

L’annulation des brevets se fait souvent à la suite de procès déclenchés par une association, un groupe ou un état se sentant “floué” par le brevet. Les brevets les plus touchés sont ceux qui sont basés sur l’utilisation de savoir faire ancestraux de peuples. Ainsi en 1998 il y a eu annulation d’un brevet de 1995 sur l’utilisation du curcuma pour la guérison de blessures à la suite d’une enquête menée par un organisme de état indien. Ce dernier a montré que le curcuma était utilisé en médecine traditionnelle en Inde depuis des générations. Dans le cas de l’utilisation d’une substance active provenant de plantes médicinales traditionnelles, si la recherche s’est faite dans des conditions douteuses, la justice peut annuler le brevet.

2.2 La perte des bénéfices

Aux états-Unis du moins, lorsqu’un laboratoire tire profit d’une ressource collectée illégalement dans un “pays source”, ce dernier peut demander des dommages et intérêts auprès de la court du pays où se situe le laboratoire. En fait , le laboratoire doit être capable de fournir un A.B.A.(Access and Benefit sharing Agreement) avant de prélever tout échantillon et d’en faire usage.

2.3 L’interdiction d’accès à une des zones du “pays source”

Certains “pays sources” imposent aux chercheurs la signature d’un A.B.A. Pour pouvoir accéder à certaines zones de recherche de leur territoire. De plus, certains groupes peuvent se voir infliger un refus total de toute expériences sur le territoire s’ils sont reliés à des activités de biopirateries avérées ou par simple principe de précaution. Notons aussi que chez “les pays sources” il y a de plus en plus de suspicion envers les chercheurs. De fait cela leur porte préjudice dans la mesure où ils ont un accès plus réglementé aux zones intéressantes. Dans beaucoup de cas, pour obtenir une autorisation il faut compter quelques années ; ceci est problématique pour les taxonomistes qui sont alors pris entre deux feux : la réglementation de l’accès aux zones fragiles et la disparition des espèces. Ceci est bien sˆur valable pour le reste des chercheurs.

2.4 Peines de prison

Les pays sources ont le droit d’infliger une peine de prison à toute personne qui est jugée coupable de biopiraterie, en plus d’amendes, comme cela se fait déjà pour les braconniers et les chasseurs. Ainsi en Australie, un chercheur a été temporairement détenu pour ne avoir eu de A.B.A. avant une collecte d’échantillons. Ces cas d’emprisonnement sont extrêmement rares mais ils pourraient à l’avenir se multiplier.

Pour l’instant, on remarque que “l’arme” la plus dissuasive est l’annulation des brevets d’autant plus que le profit en jeu est grand, car cela implique une forte demande et donc des questions plus importantes sur les origines de l’objet du brevet.

2.5 Le brésil crée une brigade de la biodiversité

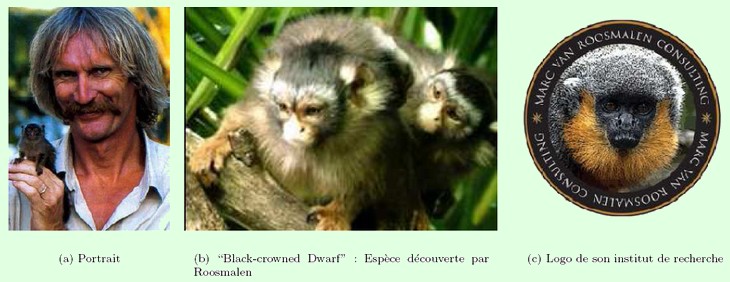

La police brésilienne s’est doté en 2004 d’une division pour la prévention et la répression des crimes environnementaux responsable de diverses campagnes contre la biodiversité. Cette division qui est dirigée par un biologiste agit essentiellement au niveau des aéroports et dans forêt de l’état du Mato Grosso (centre-ouest du pays). En deux ans d’activité ils ont procédé à une quinzaine d’arrestations. Toutefois les coupables ont été libérés suite au paiement d’une caution dérisoire. La loi brésilienne est en effet inadaptée à la biopiraterie et n’impose pas de longues peines de prison. Il n’est cependant pas facile de lutter contre la biopiraterie sans pénaliser la recherche “honnête”. Ainsi en 2007 un chercheur Hollandais qui travaillait depuis plus de 20 ans au brésil, Marc van Roosmalen, a été arrêté suite à des accusations de biopiraterie (figure 20). Ce chercheur est connu pour avoir permis l’identification de nouvelles espèces de primates et a fondé sa propre institution de recherche privée. Il a été condamné à plus de 14 ans de prison et 155 000 Réals d’amende (soit 60 000 euros) pour “crime contre la nature”. Cette condamnation a provoqué de nombreuses réactions dans la communauté scientifique et, grâce à la solidarité de nombreux chercheurs, il a finalement été acquitté le 25 novembre 2008. Ce même jour il a publié son livre “Barefoot through the Amazon - On the Path of Evolution”.

Figure 20 : Marc Van Roosmalen

3. Une réorganisation de la recherche sur la biodiversité pour lutter contre la biopiraterie

3.1 Renforcer la capacité scientifique des pays du Sud à connaˆitre, préserver et valoriser durablement leur biodiversité végétale

D’autres alternatives à la répression peuvent être développées dans ce domaine : l’accent pourrait être mis sur la nécessité d’améliorer les connaissances sur la biodiversité et les savoirs traditionnels associés dans une perspective de valorisation économique ultérieure ou de protection face aux tentatives d’appropriation par des industriels peu scrupuleux, dénoncés comme des actes de biopiraterie. L’étude des utilisations locales des ressources et des pratiques de cultures est essentielle en vue d’une valorisation économique : elle passe par la constitution de collection, de bases de données et d’inventaires, relatifs aux ressources et aux savoirs, dans la double perspective de rendre accessibles les informations potentiellement valorisables et d’empêcher qu’elles soient brevetées par des acteurs extérieurs. Ce rôle d’expertise, à la demande des pouvoirs publics ou de partenaires du Sud, s’accroît au regard de ce nouvel enjeu économique. Les conseils ou les éclairages sollicités sont multiples : quelles sont les politiques internationales en matière de biodiversité ? Comment évaluer le potentiel des ressources ? Ou encore quelle est la legislation, les modes de protection à adopter pour les ressources et les savoirs ?

3.2 Vers un rôle plus grand du chercheur, intermédiaire entre la bioprospection et l’exploitation industrielle des espèces

Il faut aussi s’acheminer vers une responsabilité plus grande des chercheurs. En effet, ils se trouvent de plus en plus souvent interpellés sur la légitimité de leurs pratiques ainsi que sur les finalités et les implications économiques et sociales de leurs recherches. En tant qu’intermédiaire de processus d’innovation, pouvant déboucher sur des brevets lucratifs et des monopoles restreignant l’usage des ressources locales, ils sont appelés à une certaine vigilance quant à l’utilisation ultérieure de leurs travaux. C’est ainsi que se développent différentes formes de codes de bonne conduite et d’engagement volontaire à adhérer à des principes d’éthique dans la pratique scientifique.

3.3 L’exemple du Mali : la biodiversité préservée du Sorgho

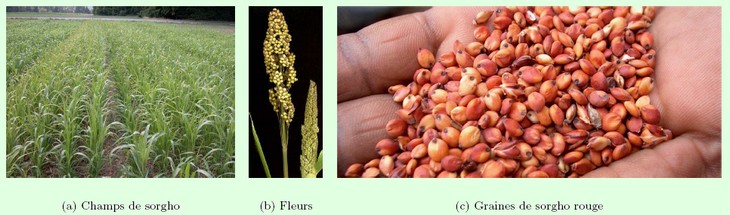

Lorsqu’ils cultivent le sorgho au Mali, les paysans utilisent des semences adaptées à leurs besoins alimentaires et aux contraintes agro climatiques. C’est pourquoi, au niveau de chaque village, on recense entre 10 et 15 variétés de Sorgho (figure 21). Même si le paysan ne sème qu’une à deux variétés sur son exploitation à tout moment il peut puiser dans la pool variétal du village. Les paysans préservent ainsi la variabilité génétique essentielle à l’évolution et à l’adaptation continue des phénotypes végétaux. Mais malgré ce fonctionnement souple, l’érosion génétique est marquée par une disparition de certaines espèces locales depuis 25 ans. Dans un situation où de grands groupes auraient pu s’emparer des variétés et faire payer des royalties aux paysans, la recherche a révisée ses modes d’intervention pour donner un rôle plus central aux agriculteurs. A cet effet, la sélection-création variétale est devenue participative. De plus, afin d’examiner collectivement les problèmes de l’érosion génétique, la démarche de modélisation d’accompagnement est utilisée. Les connaissances disponibles sont formalisées dans un modèle informatique, soumis à une validation sociale. Le modèle est alors traduit en jeux de rôle pour analyser le comportement de chacun vis à vis du maintien de la biodiversité. La co-construction des modèles avec les acteurs locaux (paysans, recherche et développement) constitue une innovation pour explorer de nouveaux scénarios de gestion de la diversité variétale, ce qui préserve les semences d’une exploitation par des firmes industrielles du Nord.

Figure 21 : Sorgho

<= Retour : Méthodes, enjeux, et problèmes posés par la biopiraterie => Voir la suite : conclusion

Vous êtes actuellement sur le dossier : "La biopiraterie : un aperçu".

Plan du dossier :

- Accueil du dossier - Résumé

- Introduction

- Définition de la biopiraterie

- Méthodes, enjeux, et problèmes posés par la biopiraterie

- Des solutions pour lutter contre la biopiraterie

- Conclusion et perspectives

Pour signaler un problème technique sur le site ou ajouter votre site consacré à la biodiversité dans la rubrique "Liens généraux", vous pouvez contacter le webmaster.

Pour nous faire part de vos remarques et avis concernant les dossiers, utilisez plutôt le module de discussion dans la rubrique

"Vos réactions"

Vous souhaitez utiliser une partie des documents de ce site, reproduire ou modifier son contenu ? Pas de problème ! Ce site est soumis à copyleft !

Site optimisé pour Mozilla Firefox.

Dernière mise à jour : juillet 2009 Partenaire : internet argent

Table 'labiodiversite.compteur' doesn't exist